Os gestores e seus salários, entre a ética e o populismo

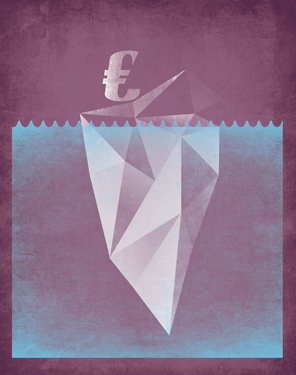

Que a Grande Recessão foi originada em um buraco negro da ausência de valores éticos –o ânimo do lucro transmutado em ganância irresponsável– é uma verdade apodítica: ninguém nega e todos, com maior ou menor ênfase, compartilham da mesma opinião. Mas a partir deste terreno comum de consenso no diagnóstico, também foi produzida uma queda até o populismo, uma doutrina política que se baseia em diferentes interesses do povo para ganhar, a seu favor, e por meio dele, o poder. O populismo utiliza com maestria a injusta generalização, o reducionismo e o atavismo para colocar os humildes contra ricos, estigmatizando o poder e demonizando os sistemas nos quais baseiam o capitalismo do século passado e que entraram em crise a partir de 2008. O marco de referência em que se movem os gestores deste sistema de capitalismo, atualmente em metamorfose, se delimita, justamente, pela exigência de uma remoção ética e pela hostilidade divulgada pelos emissores de um populismo que, em alguns países, se materializou em opções políticas eleitorais em movimentos populares.

Ganham muito? Recebem salários arbitrários e abusivos? Estão submetidos à fiscalização das empresas –seus acionistas– ou se comportam desafiadoramente diante deles?

No centro deste debate está uma questão retributiva: as remunerações dos gestores do sistema financeiro e de todas as grandes empresas dos setores estratégicos. Ganham muito? Recebem salários arbitrários e abusivos? Estão submetidos à fiscalização das empresas –seus acionistas– ou se comportam desafiadoramente diante deles, sequestrando, por meio da gerência, o poder de decisão dos proprietários? Estas perguntas são pertinentes e de difícil resposta. Em todo caso, para respondê-las, é necessário passá-las por um exame global daquilo que entendemos como boa governança em grandes empresas.

Na primavera de 2012, duras críticas às discrepantes remunerações no Reino Unido, obrigaram o Governo britânico a tomar medidas drásticas. A mais operacional delas foi impor em empresas cotadas, a obrigatoriedade de apresentação de uma proposta vinculante de remuneração de gestores a cada três anos e de um informe anual de acompanhamento às Juntas Gerais de Acionistas. Além disso, esse relatório-proposta solicitava que as Juntas divulgassem os níveis quantitativos das indenizações por demissão. O eco dessas medidas chegou à Espanha no último mês de julho, quando o ministro da Economia e Competitividade, Luis de Guindos, solicitou publicamente –algo insólito– “moderação salarial” às cúpulas diretoras das grandes empresas cotadas. O Executivo, havia adotado previamente duas medidas de grande aceitação: de um lado, estabeleceu topos exigentes para a remuneração de gestores de empresas públicas e, de outro, limitou as gratificações dos gestores de entidades financeiras que sofreram intervenção ou são apoiadas pelo Estado. A recomendação ministerial gerou uma modificação na Lei de Mercado de Valores (Artigo 61), impondo que os Conselhos de Administração apresentem relatórios sobre os níveis de remuneração de gestores e administradores às Juntas Gerais.

A imprensa espanhola financeira abordou a questão com regularidade, estabelecendo como certezas, não contestadas, que os executivos da Ibex 35 cobram 10% a mais que seus competidores continentais, o que deveria levar a um desequilíbrio favorável à retribuição fixa (acima dos 50%), em detrimento da variável (35%), quando nos países do Entorno espanhol, a proporção seria diferente (50% fixos e 50% variáveis); outra das certezas não desmentidas é que durante 2011, os administradores das grandes empresas espanholas ganharam 5% a mais que em 2010, apesar da crise, porque só 15 das companhias da Ibex diminuíram as gratificações de seus conselheiros e 17 as aumentaram, tal e como foi revelado pelo relatório emitido pela CNMV. Por outro lado, as altas indenizações por demissões ou rescisões contratuais –às vezes em forma de pensões– seriam atritos de caráter ético em uma sociedade muito sensibilizada e que cristaliza sua crítica em movimentos de difícil definição, como a dos indignados na Espanha ou o muito conhecido occupy Wall Street, nos Estados Unidos. Parece evidente, de outro modo que este marco de remunerações não esteja de acordo com a queda dos resultados das grandes companhias, tampouco com a redução das remuneração dos acionistas e, menos ainda, com a redução do valor das ações na Bolsa. Assim, termina por ser razoável que a comunidade empresarial espanhola analise corretamente seus sistemas remuneratórios em função de variáveis agora não contempladas.

O marco de remunerações não está de acordo com a queda dos resultados das grandes companhias, tampouco com a redução da remuneração dos acionistas e, menos ainda, com a perda do valor das ações

Mas, quanto a esta questão, surge um debate adicional: os gestores merecem, em qualquer caso, remunerações que fogem aos cálculos dos cidadãos? Se têm em conta que assumem um risco completo e às vezes temerário, que sua atividade vital é, empresarialmente, um permanente desafio, que sua competência técnica deve estar lavrada em anos de experiência e qualificações acadêmicas que estão submetidas ao veredito constante dos mercados e à crescentes exigências de rentabilidade… se chegará à conclusão de que é a lei de oferta e demanda é natural –um certo darwnismo diretivo–, o que determina que estes níveis de gratificações sejam o que são. Em setembro passado um livro publicado na Espanha oferece respostas muito convincentes acerca disto. No livro, intitulado “As finanças em uma sociedade justa”, o autor sugere: “deixemos de condenar o sistema financeiro e, pelo bem comum, o recuperemos”. Seu autor é o conhecido Robert J. Shiller, um economista que, de algum modo, previu a crise em outro livro (“Animal Spirits”) e que explica com estas palavras a questão central deste artigo: “Para alguns, as atividades arriscadas são uma espécie de imperativo moral. Instintivamente, respeitamos pessoas que correm riscos, sempre e quando estas não adotam atitudes antissociais. Um resultado disso é a nossa tolerância até a desigualdade social”.

Os gestores assumem riscos e sua atitude vital é um permanente desafio, sua competência técnica requer experiência e qualificações, que são submetidas ao veredito constante dos mercados e às crescentes exigências de rentabilidade

Em palavras tão certeiras quanto as transcritas, se localiza a semente do relato e se faria inteligível como o risco financeiro-empresarial assumido pelos grandes gestores e os administradores das entidades financeiras, conduzem a uma tolerância até “a desigualdade social”. Seria necessário acrescentar que sem o risco como “imperativo moral” e em nenhum caso antissocial, não haveria geração de riqueza. É impossível oferecer reduzidos os códigos deste livro. Representa um ponto de interrogação na literatura sobre a Grande Recessão, até o momento focada em suas causas e seu desenvolvimento, mas sem projetar diagnósticos sobre o futuro que nos traz até a atual situação, entre elas e justamente, como se absorbe e é aceito pela sociedade o estatuto econômico e de poder dos altos gestores das empresas, dentro e fora delas, e que agora se movem entre a exigência de um comportamento ético e a chicotada do populismo.